查字网是免费的在线辞海新华字典查询网站,内容来源于网络,如有侵权请及时通知我们删除。

查字网为您提供包括汉字源流、汉字字源、字形演变等查询,收录词语超过40万条,提供汉语词组解释、反义词、近义词、汉字组词造句等内容。

欢迎您使用查字网汉字字源字典查询汉字流源、字源字义及字源演变,我们将继续丰富和完善字源网字典,以便为您提供更好地帮助和服务。

查字网 版权所有 苏ICP备11037243号

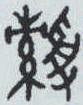

“绶”是拴佩玉、 印章以及系帷幕的丝带子。 《说文》: “绶, 维也。从糸, 受声。 ” 属形声字。 金文写作 “ ” 。 左边 “

” 。 左边 “ ” 是绳索的 “索” ,同绳, 是形符; 右边的 “

” 是绳索的 “索” ,同绳, 是形符; 右边的 “ ”是授受的 “受” , 象上下两手交接一舟形物,在这里作声符使用。 小篆写作 “

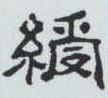

”是授受的 “受” , 象上下两手交接一舟形物,在这里作声符使用。 小篆写作 “ ” 。 将形符 “索” 改为 “

” 。 将形符 “索” 改为 “ ” (糸, 读mì),丝束形; 右边的 “受”虽不如甲、金文象形,也可看出上下两手交接一物的形状。隶书(汉《仓颉庙碑》等)写作“

” (糸, 读mì),丝束形; 右边的 “受”虽不如甲、金文象形,也可看出上下两手交接一物的形状。隶书(汉《仓颉庙碑》等)写作“ 、

、  ” , 成为今文。

” , 成为今文。

图为 “象形字书画” 造形

【未集中】【糸字部】

见“绶”。

【廣韻】殖酉切【集韻】【韻會】【正韻】是酉切,𠀤音受。

【說文】綬韍,維也。

【玉篇】綬,組也,綸紱也。

【急就篇註】綬,受也,所以承受印環也。亦謂之璲。

【後漢·輿服志】韍佩旣廢,秦乃以采組,連結於璲,光明章表,轉相結受,故謂之綬。

【漢官儀】綬,長一尺二寸,法十二月,廣三尺,法天地人也。

又【周禮·天官】幕人掌帷幕幄帟綬之事。

【註】綬,組綬,所以繫帷也。

又【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤承呪切,音授。義同。

【植酉切】-【卷十三】

【原文】韍維也。从糸受聲。

韍古文作市、韠也。韍維、謂所以維韍者。釋器曰。璲、瑞也。此謂玉瑞也。又曰。璲、綬也。郭云。卽佩玉之組。所以連繫瑞者。因通謂之璲。今本字誤古者韍佩皆系於革帶。佩玉之系謂之璲。俗字爲繸。又謂之綬。韍之系亦謂之綬。爾雅渾言之。許析言之。言韍可以該佩也。謂之綬者、韍佩與革帶之閒有聯而受之者。故曰綬。玉藻曰。天子佩白玉而玄組綬。公侯佩山玄玉而朱組綬。大夫佩水蒼玉而純組綬。世子佩瑜玉而綦組綬。士佩瑌玟而縕組綬。孔子佩象環五寸而綦組綬。是其制也。司馬氏輿服志曰。五伯迭興。戰兵不息。於是解去韍佩。畱其係璲。以爲章表。故詩曰。㻆㻆佩璲。此之謂也。至秦乃以采組連結於璲。光明章表。轉相結受。故謂之綬。漢承不改。夫大東所言。其時未嘗去玉。綬見玉藻、爾雅。非至秦漢乃有此名。古之所謂綬者璲也。秦漢之縌也。秦漢之所謂綬者、所以代古之韍佩也。非古之綬也。然則許曰綬、韍維也。又曰組、綬屬也。此古之綬也。又曰縌、綬維也。緺、綬紫靑色也。綸、靑絲綬也。此秦漢之綬也。秦漢改韍佩爲綬。遂改綬爲縌。此名之遷移當正者也。

殖酉切。三部。